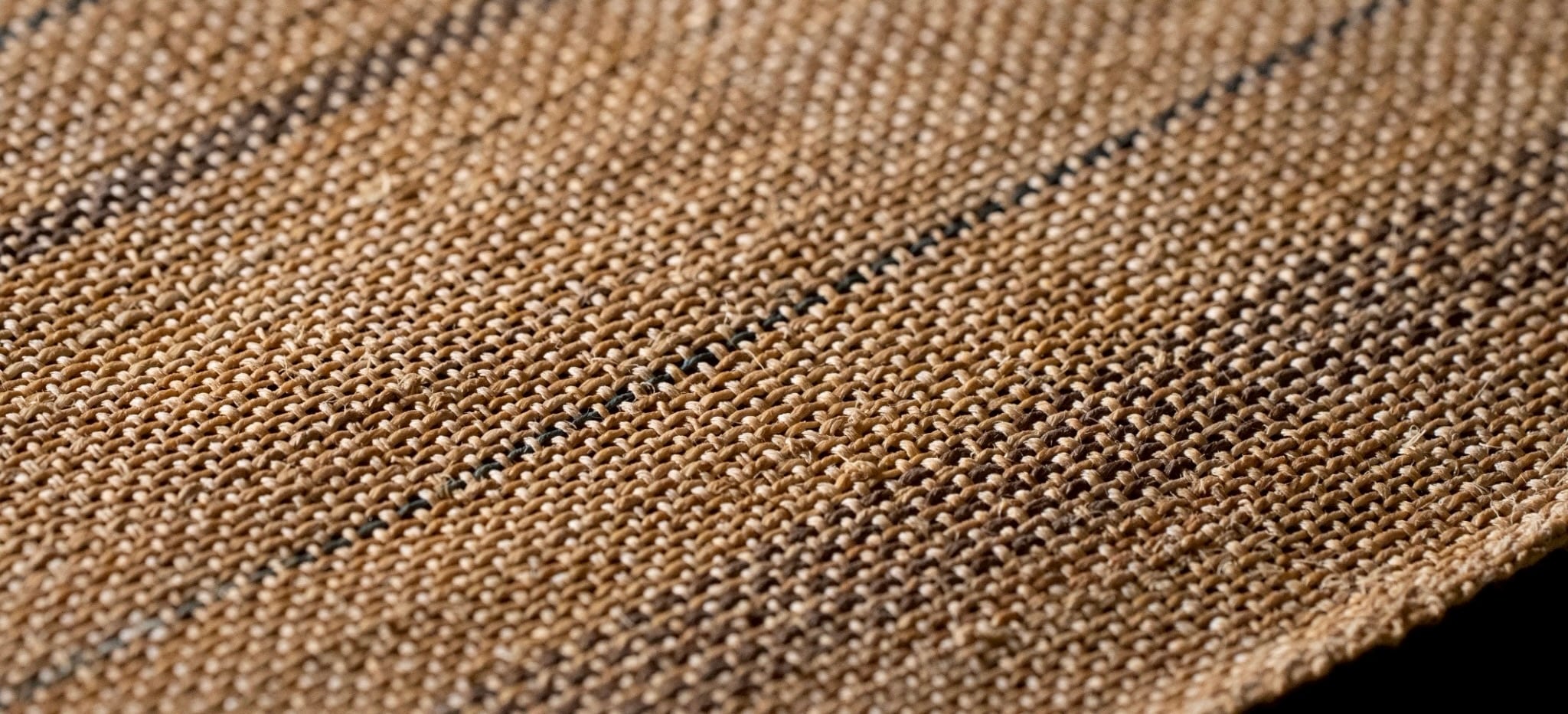

羽越しな布とは

日本三大古代布(芭蕉布、葛布、しな布)の一つで、

山に自生するシナノキまたはオオバボダジュの樹皮から布をつくる珍しい織物です。

現在は新潟県と山形県の県境に位置する三つの集落でのみ、ごく僅かに生産が続いており、

「羽越(うえつ)しな布」の名で国の伝統的工芸品に指定されています。

日本におけるシナノキ繊維の利用の歴史は古く、縄文時代にまで遡ると言われます。

そもそも穀物袋や漁網、布団や衣類など暮らしの日用品であったため、

現在残されている文献にはほとんど記録が残っておらず、初出は平安時代中期の法典「延喜式」。

山熊田における起源も不明ですが、遥か昔から現在に至るまで、このしな布を作り続けています。

しな布作りは気の遠くなるような手作業の連続です。

梅雨の頃、まず山間に自生するシナノキの樹皮を人力で剥ぎ、さらに外皮から内皮を剥ぎ取ります。

そして大量の自家製木灰で丸二日間煮込み、川で扱き洗いをし、糠漬けをすると、

板のように固かった樹皮は繊維のみが残され、糸の材料ができあがります。

次にそれを爪で細く割き、特殊な手技で端と端をひたすら績み繋げること数ヶ月。

仕上げに撚りをかけ、ついに樹皮は糸に姿を変えるのです。

そして集落が深い雪に閉ざされる冬、機織りを経てようやく布が仕上がります。

織り上がるまでおよそ1年かかるこの布は、丈夫で水や熱にも強く、

特に山熊田産のものは、糸が細く、ほのかに光沢があり、野性味と上品さを兼ね備えた質の良さが特徴です。

そんな羽越しな布は現在、生産の過酷さ、販売形態や賃金の旧態依然により担い手が激減し、

幻の布と呼ばれるまでに希少な布となってしまいました。

連綿と山に生きてきた人々の叡智と忍耐の賜物であるこの布を、

絶やさず未来へ継いでいけるよう、私たちはしな布の振興に力を注いでいます。